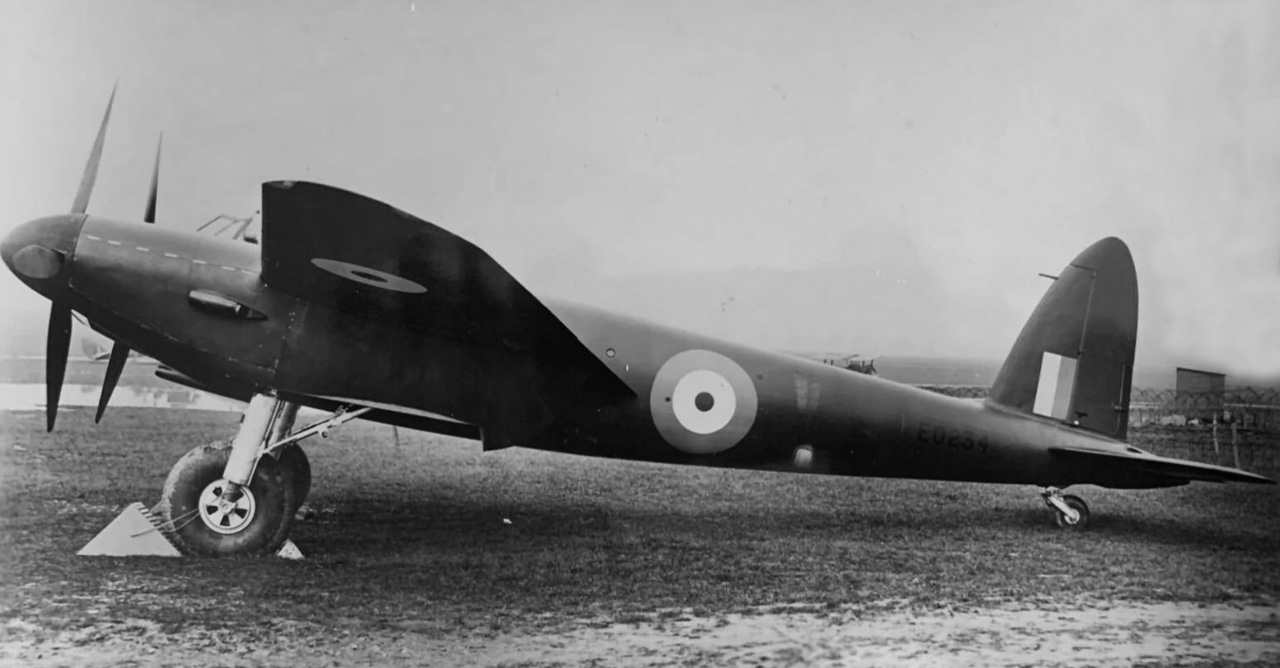

25 ноября 1940 года, в Великобритании впервые поднялся в воздух прототип самолета, ставшего в последствии легендарным, а многие считают его, вообще, лучшим легким бомбардировщиком Второй мировой войны. Речь, конечно же, идет о знаменитом «деревянном чуде» фирмы Де-Хэвилленд — DH.98 «Москито».

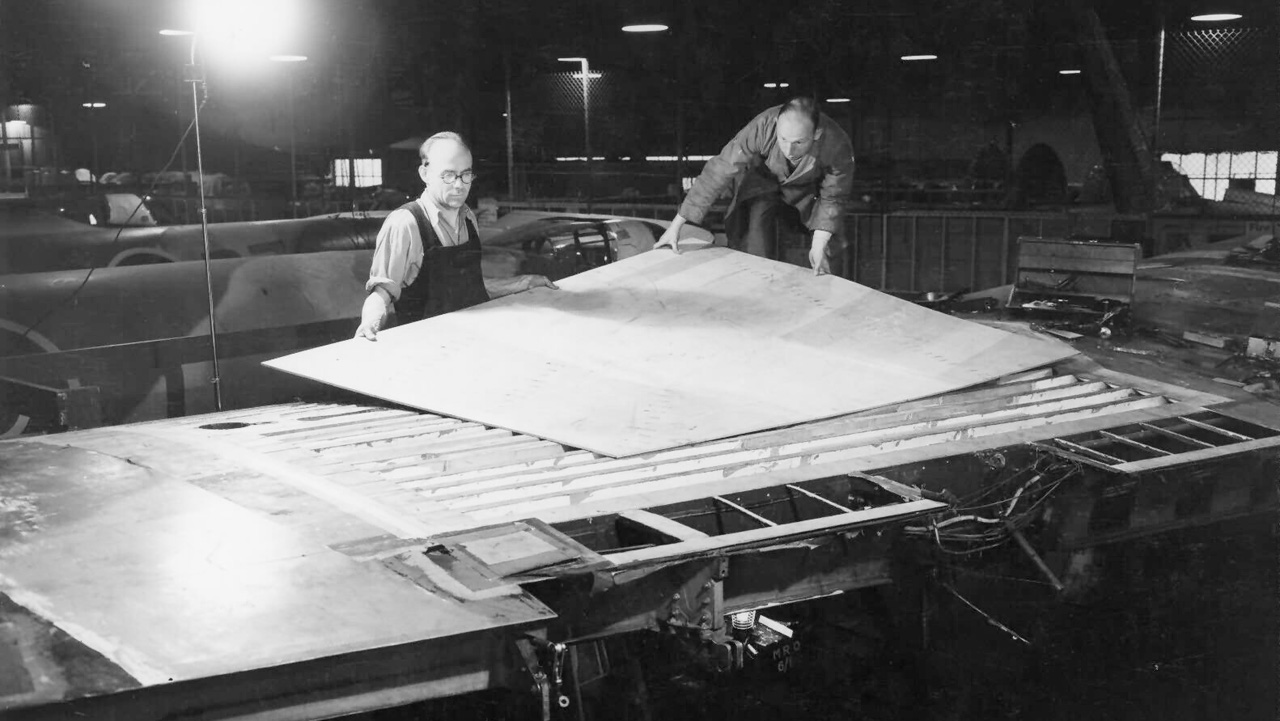

Однако прозвище «деревянное чудо», которым журналисты наградили эту машину, не вполне соответствует действительности. Дело в том, что материал из которого делали «Москито», это была не обычная древесина, а композит на основе синтетической смолы — бакелита, в котором пропитанное этой затвердевшей смолой дерево — лишь армирующий наполнитель. Этот композит, называемый лигнофолем, балинитом или дельта-древесиной содержит в себе по весу вдвое больше пластмассы, чем древесных волокон. И именно пластик обеспечивает ему высокую прочность и выносливость, а также — влагостойкость, негорючесть, неподверженность гниению и плесени, от которых страдают обычные деревянные конструкции.

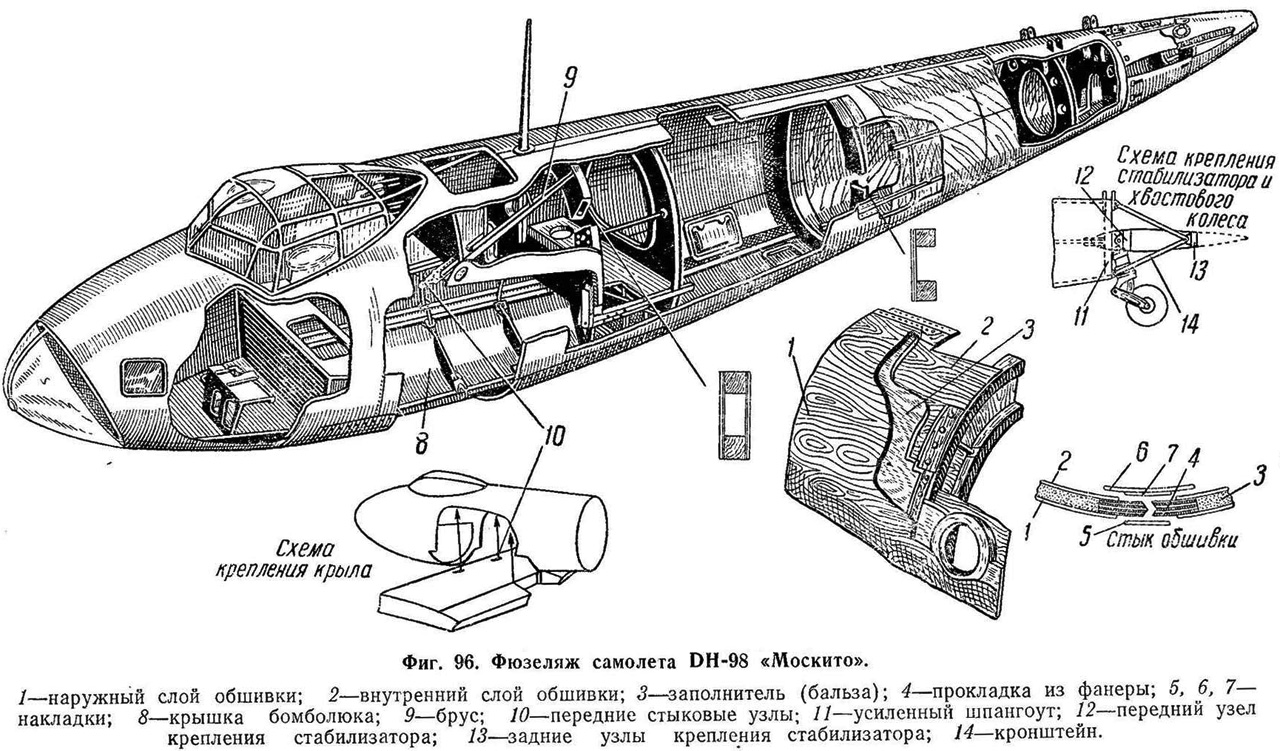

Из балинита была выполнена силовая обшивка крыла, стабилизатора и киля «Москито», а обшивка фюзеляжа представляла собой клееный «бутерброд» из двух листов тонкой дельта-древесины с вклеенной между ними тем же бакелитом слоем легкой бальзы. По удельной прочности такая конструкция превосходила дюраль, но без бальзы и синтетической смолы она была невозможна. К слову, в СССР во время войны не имелось ни того, ни другого (бакелит тогда в СССР не выпускали/советская химическая промышленность была весьма отсталой/, а тропическое бальзовое дерево, как известно, в СССР не расло).

Поэтому советские деревянные самолеты «строгали» из обычной ели, сосны и березовой фанеры, в которой в качестве связующего использовались глютиновый (костяной), казеиновый (молочный) или альбуминовый (кровяной) клеи. По сравнению с английским балинито-бальзовым «сэндвичем» и с авиационным дюралюминием, такие конструкции при равной прочности получались более тяжелыми, что негативно сказывалось на летных данных советских самолетов.

В СССР прекрасно знали технологию изготовления «Москито», но даже не пытались ее скопировать. Просто не из чего было. Зато советское руководство пыталось выпросить тысячу «Москитов» у англичан в качестве военной помощи. Однако те прислали лишь один ознакомительный экземпляр, который Советы успешно разбили во время тестирования.

А в серийных поставках бритты отказали, сказав мол самим не хватает, и это, скорее всего таки правда. В свою очередь, с 1941 по 1948 год (да «Москито» продолжали делать и после войны) в Англии, Канаде и Австралии было построено 7780 «комаров» в сорока четырех бомбардировочных, разведывательных, истребительных и учебных модификациях, что делает эту машину вторым по массовости английским двухмоторным бомбардировщиком после «Веллингтона». И при этом — самым трудносбиваемым. За счет высокой скорости, доходящей до 670 км/ч, «Москито» был почти неуязвим для немецких истребителей, за исключением реактивных. Поэтому у него был самый низкий уровень боевых потерь среди британских бомбардировщиков и истребителей-бомбардировщиков. В период с июня по сентябрь 1943 года средний уровень потерь для Mosquito составлял 2,3% за вылет (по сравнению с 3,5% для Lancaster и 5,4% для Halifax), что означает, что в среднем самолет совершал около 43 вылетов до потери.На более поздних этапах войны и при использовании в качестве ночных истребителей, уровень потерь был еще ниже, около 0,7% за вылет, что соответствует примерно 143 вылетам на одну потерю.

В общем, что и говорить, отличная машина. Не зря она после войны экспортировалась в полтора десятка стран, включая Югославию и Чехословакию, состояла на вооружении Королевских ВВС до 1963 года, а не менее пяти экземпляров до сих пор находятся в летном состоянии и участвуют в авиашоу.