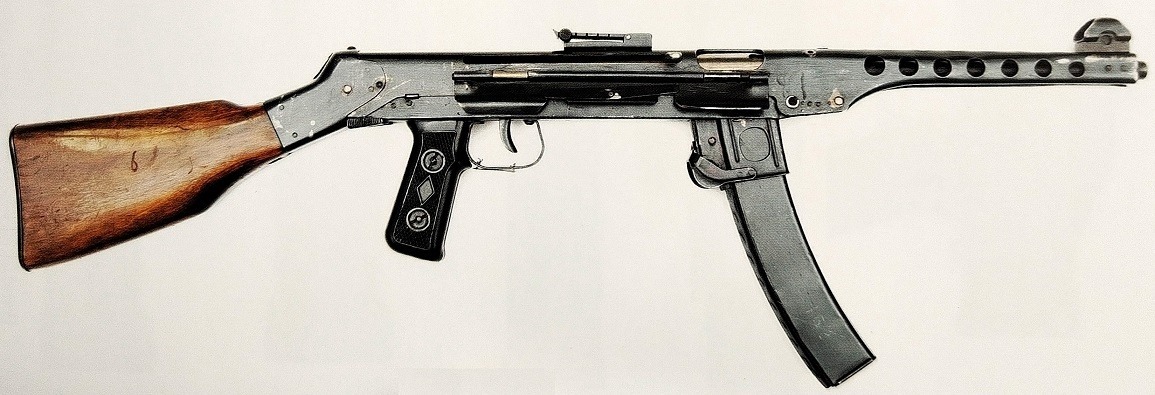

Первые опыты по улучшению пистолета-пулемёта Судаева начались уже весной 1943 года. Едва отстрелянный на полигоне «стандартный» экземпляр ППС был отправлен в мастерскую НИПСВО, где к нему был прикреплён деревянный приклад — конструктивное изменение, первоначально, по всей видимости, продиктованное чисто практическим или спортивным интересом. Тем не менее последующие сопоставительные испытания быстро придали этой идее серьёзный военный смысл.

Интерес к варианту с неотъемным деревянным прикладом усилился после войсковых испытаний модернизированных образцов — ППШ-2 с деревянным отъёмным прикладом и ППС с откидным металлическим прикладом. Мнения командиров и специалистов разделились: откидной металлический приклад признавался более перспективным с точки зрения компактности и удобства хранения, но по прикладистости и удобству прицеливания деревянный приклад его значительно превосходил.

Так, в отзывах 144-й танковой бригады отмечалось: «Лучший приклад — деревянный, но по простоте он уступает устройству металлических прикладов». Курсы «Выстрел» сформулировали практический вывод: «Для пехоты лучшим типом приклада является неотъемный деревянный. Как универсальный приклад для всех родов войск — откидной». Главным преимуществом неотъемного деревянного приклада большинство экспертов считали его прикладистость — удобство прицеливания и стабильность в плечевом упоре.

Реакция конструктора и аппарата арткомитета не заставила себя ждать. 9 августа 1943 года в журнале Артиллерийского комитета зафиксировали необходимость разработки деревянного приклада для ППС-43 и проведение полигонных испытаний. Уже в сентябре 1943 года два ППС-43 были изготовлены с деревянными прикладами по чертежам, разработанным А. И. Судаевым.

Технически переделка оказалась сравнительно простой: с оружия снимали откидной металлический приклад и фиксатор, удаляли приваренный к задней части ствольной коробки колпачок, приваривали штампованную коробчатую деталь к задней части ствольной коробки и крепили в неё деревянный приклад тремя винтами. В результате длина «тела» пистолета-пулемёта увеличилась на 35 мм, а масса — на 160 г.

Полигонные испытания подтвердили положительную динамику: кучность стрельбы на дистанциях 50, 100 и 200 метров улучшилась примерно на 32 %. Это пояснялось двумя факторами — более жёстким соединением приклада с системой, устранявшим «качку», свойственную откидному прикладу, и увеличением расстояния от затыльника приклада до прицела на 35 мм, что улучшило удобство прицеливания.

Крепость и надёжность нового решения подвергли тщательной проверке: приклад выдержал тесты, включавшие 20 000 выстрелов с плеча, десятикратные падения плашмя с высоты 1,5 м на цементный пол, а также многократные энергичные удары прикладом по врытым в землю бревнам. Фиксация приклада смещалась минимально — порядка 1–1,5 мм — и в целом признана выдержавшей эксплуатационные нагрузки.

По итогам испытаний рекомендовали изготовить партию модернизированных пистолетов-пулемётов (опытная серия) для войсковых испытаний. В 1944 году была изготовлена партия в 2 000 единиц, и с 25 ноября по 20 декабря те образцы тестировали в пехотных, танковых и кавалерийских частях нескольких военных округов, а также на Курcах «Выстрел». Отдельные образцы были утеряны на фронте — после войны на территории Латвии нашли три ППС с деревянными прикладами.

Приклад имел общую длину 275 мм и фиксировался тремя винтами в металлической шейке длиной 95 мм. Итоги полевых испытаний подтвердили преимущество деревянного приклада для пехоты и целесообразность серийного производства ППС-43 с деревянным прикладом для пехотных частей, в то время как откидной металлический приклад считался более подходящим для танкистов и воздушно-десантных войск. Несмотря на это, окончательного решения тогда не приняли.

Весной 1945 года испытания деревянного приклада возобновились: с 25 мая по 13 июня полигонные испытания проводились с ППС-43, где форма приклада была немного изменена, а шомпол крепился слева от ствольной коробки. В результате стрельба с рук показала, что модернизированный ППС-43 имел кучность на 36 % лучше, чем ППС-43 с откидным прикладом, и на 16 % лучше, чем ППШ-41. По этим результатам начальник ГАУ Н. Д. Яковлев 30 июня 1945 года предложил оставить в производстве образец 1943 года с откидным прикладом для специальных родов войск и ввести в производство вариант 1943 года с деревянным прикладом для пехоты, при этом прекратив выпуск пистолетов-пулемётов образца 1941 года.

Тем не менее фактически всё сложилось иначе: производство ППС-43 прекратили, а производство ППШ-41 продолжили малыми партиями. Причины были прагматичны: война завершилась, потребность в массовом перевооружении снизилась, а в то же время велись работы над новым автоматическим оружием под промежуточный патрон — приоритет технологий изменился.

Параллельно с экспериментами с прикладами велись и другие конструктивные новации. В 1944-м советские специалисты испытали американский М-3А1 и пришли к выводу о высоком технологическом уровне некоторых его решений. Это подтолкнуло к опытам по улучшению пылезащиты ППС: пробовали крышки для окна экстракции, отказались от дульного компенсатора, экспериментировали с двумя боевыми взводами на затворе, переносом рукоятки затвора на верх ствольной коробки, изменениями в горловине магазина и форме сечения ствольной коробки. Ряд изменений частично улучшил стойкость к пыли, но общая кучность не заметно изменилась, а обслуживание и разборка усложнились — за что некоторые новшества и подвергли критике.

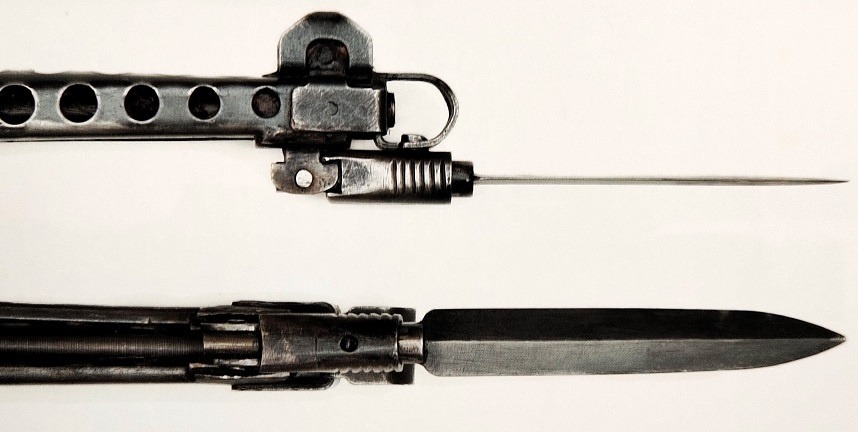

P.S. Любопытный штрих истории — в 1944 году ленинградская артель «Примус» изготовила ППС-43 со складывающимся клинковым штыком: в боевом положении штык фиксировался выступом в дульном тормозе-компенсаторе, а для походного положения его нужно было сдвинуть вперёд и сложить. Этот эпизод подчеркивает, насколько разнообразны и прагматичны были поиски оптимального сочетания боевой эффективности, простоты конструкции и удобства эксплуатации в экстремальных условиях военного времени.